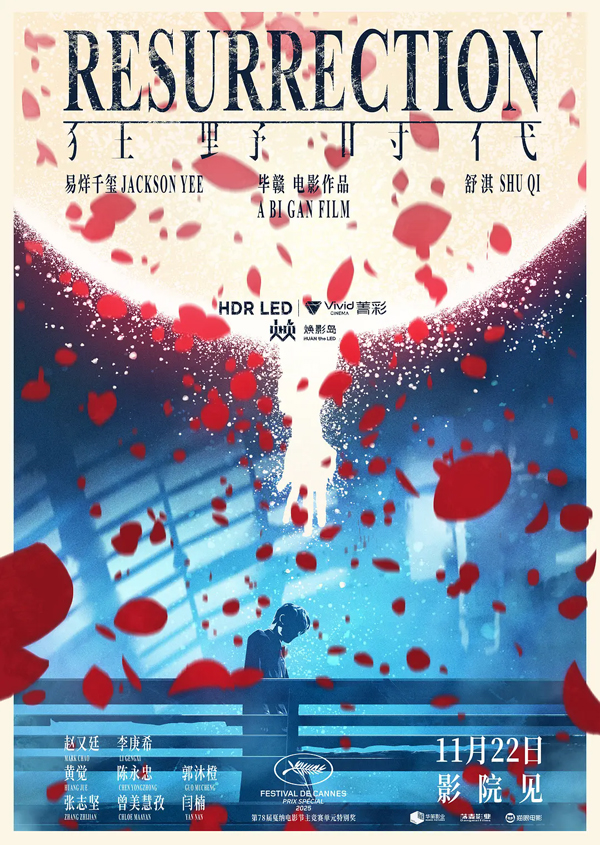

《狂野时代》毕赣以梦境重构百年电影史诗 易烊千玺颠覆性表演引国际瞩目

5月22日,毕赣执导、易烊千玺与舒淇主演的奇幻电影《狂野时代》在戛纳电影节举行世界首映,凭借其跨越百年的感官叙事与先锋美学,迅速成为国际影坛焦点。影片以“人类失去做梦能力”为背景,通过一位迷魂者(fantasmer)的六重梦境,串联起电影诞生至今的百年史。这场融合视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉与意识的哲学实验,不仅展现了毕赣对电影本质的深刻叩问,更因易烊千玺一人分饰五角的颠覆性表演,被外媒誉为“东方魔幻现实主义的巅峰之作”。

毕赣在创作谈中坦言,《狂野时代》的灵感源于“释放一只吞噬并重构百年影像史的电影怪物”。这只“怪物”由易烊千玺饰演的迷魂者化身,在六个时代中不断蜕变:从科学怪人弗兰肯斯坦到卡里加里博士的傀儡,从战争囚徒到禅意修行者,最终以弗兰肯斯坦的形态坠入水中,完成对电影与人类意识的终极隐喻。影片以德国表现主义为起点,通过高对比度打光与扭曲的哥特式建筑,致敬《诺斯费拉图》的阴影美学与《卡里加里博士的小屋》的视觉革命,宣告电影作为独立艺术形式的觉醒。

随着梦境流转,迷魂者化身战争年代的谍战囚徒,声音成为区分现实与梦境的界限。“当我双耳失聪,便走入镜中”——这句呼应《路边野餐》虚实哲学的台词,将观众拖入黑色电影特有的压抑氛围。枪声、脚步声与低沉配乐交织,迷魂者在欲望的漩涡中逐渐迷失,直至第三幕以东方禅意为转折,化身弑父的修行者。他舔舐刀刃血迹,在苦味中重生为狗,毕赣以极简场景与留白式表演,将味觉转化为精神觉醒的媒介,暗合道教“物我合一”的哲学。

第四幕中,迷魂者以“狗”的嗅觉闯入改革开放后的中国县城,在犯罪片叙事框架下追逐“财富”与“看海”的梦想。潮湿的市井气息与长镜头下小人物的迷茫,最终以一场枪战将他送入20世纪末的末日狂欢。千禧年前夕,触觉成为连接个体与时代的纽带,毕赣以《千禧曼波》式的迷离镜头,展现人们对末日的焦虑与释放。当长镜头逐渐“失控”,前五段梦境的意象开始闭环重现——水浇园丁的放映机与吸血鬼共享日出,暗示电影与现实的百年循环。

影片的终章,濒死的迷魂者被造物主重塑为弗兰肯斯坦,坠入意识深海。这一画面既是对电影史经典形象的致敬,亦是对人类意识的深刻寓言:百年影像史如气泡般浮出水面,最终消融于无形。毕赣通过六重梦境的感官串联,提出核心命题:电影与梦境、现实与意识,是否本就是同一事物的不同面向?当末日前放映机与吸血鬼共舞,他似乎在暗示:电影史不过是一场永不停歇的循环,而观众与创作者,皆是这循环中的迷魂者。

易烊千玺的表演成为解读这部“电影怪物”的关键钥匙。他挑战五重角色,从吸血鬼的阴郁到囚徒的挣扎,从修行者的空灵到流浪者的市井,表演跨度之大令人惊叹。毕赣评价他“像一块海绵,吸收了每个时代的质感”,尤其在“狗”的段落中,易烊千玺通过肢体语言与眼神传递出非人类的野性与灵性,成为影片最颠覆性的视觉符号。外媒盛赞其表演“充满原始生命力,重新定义了年轻演员的可能性”,并预测他将成为明年颁奖季的有力竞争者。

戛纳首映后,《狂野时代》引发国际影坛热议。外媒普遍认为,毕赣以“东方魔幻现实主义”重构了电影史的叙事范式,将五种感官与意识编织成一座迷宫,完成了一场感官与心灵的盛宴。影片不仅是对百年影像史的致敬,更是一场关于电影本质的哲学实验。当迷魂者沉入意识深海,毕赣的野心清晰可见:他试图证明,电影从未只是现实的镜像,而是人类意识的永恒延伸。这部作品或许正预示着中国电影在全球叙事中的新可能——以感官为刃,剖开时间的褶皱,在循环中寻找突破。