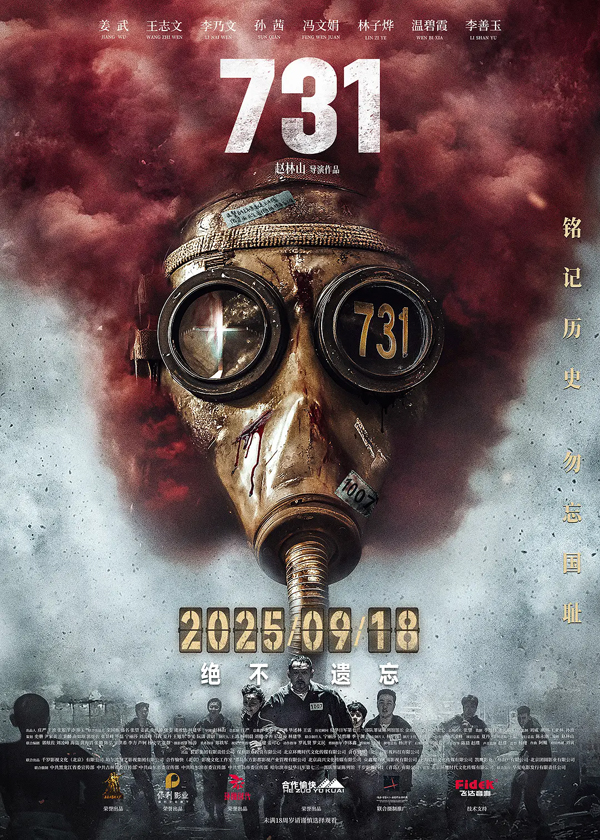

电影《731》上映:以血色记忆叩问人性良知,警醒世人铭记历史伤痕

在抗战胜利79周年之际,聚焦侵华日军第七三一部队罪行的电影《731》于全国公映。影片以1945年抗战胜利前夕为背景,通过真实历史事件与平民视角的交织,揭露了日军在哈尔滨平房区以“给水防疫”为掩护,实施大规模细菌战研究及活体实验的反人类暴行。这一部以历史为底色的作品,不仅是对受害者的深切悼念,更是一记叩问人性良知、呼唤和平的警钟。

历史重现:细菌战魔窟的黑暗真相

影片将镜头对准哈尔滨平房区——这座被铁丝网与岗哨层层封锁的“防疫给水总部”,实为日军第七三一部队进行生物武器研发的秘密基地。为掩盖罪行,日军以“招募健康检查志愿者”为名,诱捕包括小贩、农民、学生在内的数千名平民。片中主角王永章的原型,正是无数被欺骗的受害者之一:他因售卖日用品时被日军以“免费体检”为由掳走,自此陷入人间炼狱。

在“特设监狱”内,受害者们经历了常人难以想象的折磨。日军以“科学实验”为借口,实施冻伤实验(将人暴露于极寒环境直至肢体冻裂)、毒气实验(观察不同浓度毒剂对人体的致命效果),甚至活体解剖(在无麻醉状态下剖开人体器官)。更令人发指的是,为测试细菌武器效能,日军将鼠疫、霍乱等病菌注入受害者体内,记录其痛苦死亡的全过程,再将尸体焚毁以销毁证据。这些场景在影片中以冷峻的镜头语言还原,直击观众心灵。

平民视角:绝望中迸发的抗争火种

与以往战争题材影片不同,《731》未聚焦宏大叙事,而是通过小人物的命运沉浮展现历史的复杂性。王永章从最初的恐惧与顺从,到目睹同伴被解剖后觉醒,最终冒险传递实验情报,成为地下抵抗组织的关键一环;孕妇李秀兰在毒气室中用身体护住胎儿,以生命延续希望;少年赵小虎以刻刀在牢房墙壁留下实验记录,成为日后揭露罪行的铁证……这些角色没有主角光环,却在极端环境下迸发出惊人的生命力。

影片特别刻画了受害者之间的互助:老中医用草药缓解同伴的冻伤,教师用知识安抚绝望的心灵,甚至日军内部少数良心未泯的士兵,也暗中提供实验日志。这些细节揭示:即便在最黑暗的时刻,人性的光辉亦未泯灭,而正是这些微光汇聚成反抗的洪流。

现实意义:以史为鉴,守护人类文明底线

《731》的公映引发社会广泛讨论。历史学者指出,影片首次系统呈现了日军细菌战体系的完整链条——从实验室研发、战地投放,到战后掩盖罪行的全过程,填补了影视创作的空白。更有观众在观影后自发前往七三一部队遗址纪念馆,在“黑盒”陈列馆前献花悼念。一位大学生留言:“我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了确保这样的悲剧永不重演。”

国际舆论亦关注此片。多家外媒报道称,《731》以艺术形式揭露了二战中最被刻意遗忘的暴行之一,其现实意义超越国界。联合国人权理事会专家引用影片内容,呼吁各国加强战争罪行教育,防止极端主义抬头。影片结尾,幸存者走出废墟,背景是1945年8月15日日本宣布无条件投降的新闻播报声——这一设计被解读为“正义或许迟到,但绝不会缺席”的隐喻。

结语:在记忆中寻找前行的力量

从平房区的血色黎明到银幕上的光影重现,《731》不仅是一部电影,更是一面映照历史的镜子。它提醒我们:当战争将人性推向深渊,唯有坚守良知与正义,才能守护文明的火种。正如影片海报上那句“忘记历史,就意味着背叛”,在和平年代,我们更需以敬畏之心铭记伤痛,以行动捍卫“永不战争”的誓言。

目前,《731》已入选多国电影节展映单元,其国际版将于年内上线流媒体平台。这段被尘封的罪恶,终将以艺术之名,成为全人类共有的历史记忆。