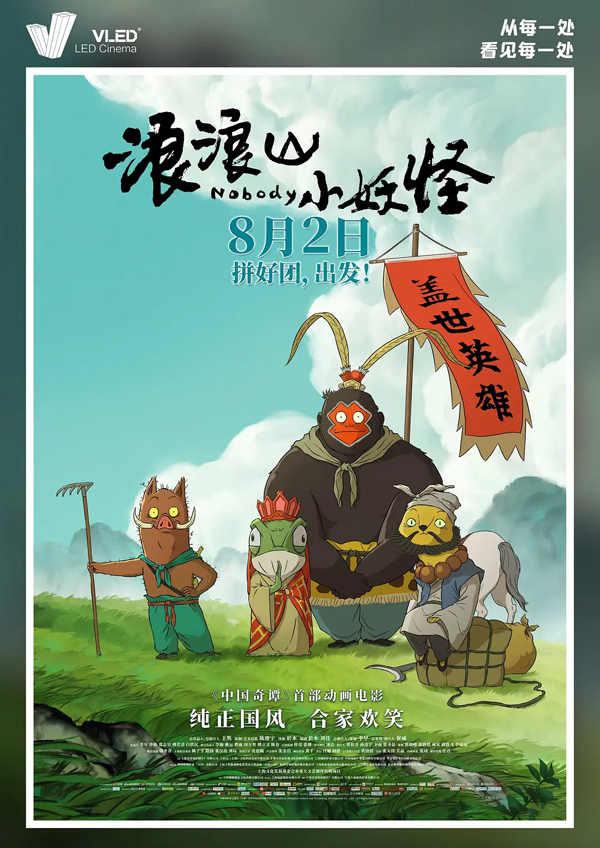

《浪浪山小妖怪》:以“西游”之壳,剖开当代打工人的生存寓言

两年前,动画短片《中国奇谭》第一集《小妖怪的夏天》以一句“我想离开浪浪山”引爆全网共鸣,“浪浪山”成为打工人群体的精神图腾。两年后,同一世界观下的电影《浪浪山小妖怪》登陆大银幕,用更锋利的笔触和更荒诞的黑色幽默,将职场困境、阶层壁垒与自我异化等议题,编织成一场“西游”外衣下的现代生存寓言。

“西游”框架下的底层镜像:我们都是“取经四妖组”

电影延续《西游记》的经典设定,却将镜头对准孙悟空降妖间隙的“缝隙故事”——四个底层小妖(小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精、社恐猩猩)因一次荒诞的“取经计划”,被迫直面结构性困境。他们或薅秃野猪毛刷锅,或揣着被开除的工牌“玖玖捌壹”,或为扮演沙僧强行“戒话”,最终在“小雷音寺”的终极考验中,集体暴露出打工人的生存真相:我们拼尽全力扮演社会期待的角色,却始终困在规则的牢笼里。

导演用冷幽默解构宏大叙事:当四妖试图伪装成唐僧师徒时,专业画师能精准还原取经团队,而甲方领导却选中最抽象的版本——这一桥段不仅讽刺职场信息差,更暗喻阶层壁垒:底层连“模仿的对象”都想象不出,遑论突破规则。正如电影中那句扎心台词:“孙悟空500年前就和如来认识,唐僧是金蝉子转世……你以为什么人都能去取经?”

大王洞与小雷音寺:从“体制内保命”到“为虎作伥”的异化

电影中的“大王洞”是底层小妖的“舒适区”:工作稳定但上限低下,领导(熊大王)随意甩锅,同事(蛤蟆精)虽有小关系却同样困在底层。小猪妖薅秃毛刷锅的场景,恰似打工人熬夜改方案却被当众贬低;蛤蟆精被开除后仍揣着工牌,则是对“稳定工作”的病态执念。

而“小雷音寺”则是更高阶的陷阱:黄眉大王以“四大金刚”的虚职诱惑四妖,条件是为虎作伥、彻底剥夺本心。这一设定直指当代职场中的“飞升困境”——当大厂offer、体制内晋升成为新“唐僧肉”,打工人是否要牺牲自我换取阶层跃迁?电影中,蛤蟆精那句“谁厉害就站谁那边,准没错”,道出了多少人在利益面前的妥协与自我合理化。

“活人微死”与血性觉醒:一场荒诞的自我救赎

电影前80%是令人捧腹的黑色幽默:社恐猩猩被硬拉扮演孙悟空,话唠黄鼠狼为演沙僧憋成“闷葫芦”,四妖用野路子致敬所有版本的《西游记》……但后20%的转折却让人眼眶发酸。当伪装被戳穿,小猪妖嘶吼“我们只是想活得像个人”,蛤蟆精崩溃“在浪浪山至少还能当个擦桌布”,这些台词撕开了打工人的生存伤疤:我们戴着面具扮演角色,最终连自己是谁都忘了。

然而,电影并未止步于绝望。当黄眉大王的真身揭晓(弥勒佛座前童子),当弥勒佛轻飘飘的两句道歉便赐予法器,电影用最讽刺的笔触完成对规则的解构:所谓的“结构性困境”,不过是更高阶者的游戏;而底层小妖的挣扎,虽注定失败,却因拼尽全力的血性而显得悲壮。

“浪浪山”的隐喻:何处不是困住我们的山?

两年前,网友为“离开浪浪山”接上新答案:“但人间风雨处处有,何处不是浪浪山。”电影则用更复杂的叙事证明:逃离一座山,不过是进入另一座山。 四妖的“取经之旅”可看作一个人的人生阶段:初入职场时是莽撞的小猪妖,被社会毒打后变成沉默的沙僧,为利益妥协时如蛤蟆精,而那个始终不敢出山洞的社恐猩猩,或许是我们内心未被磨灭的纯真。

电影结尾,四妖在废墟中相视而笑,没有逆袭,没有救赎,只有对命运的接纳。这或许正是导演的用意:当“西游”成为所有人的生存困境,当“打工人”成为时代注脚,我们能做的,或许是在认清生活的真相后,依然保留一点血性,一点本心。

结语

《浪浪山小妖怪》用“西游”的壳,装进了当代打工人的魂。它不提供答案,只呈现困境;不歌颂奋斗,只记录挣扎。当观众在影院中笑着流泪时,或许已悄然完成一场自我疗愈——原来,那个在浪浪山里刷锅、在大王洞中憋屈、在小雷音寺前崩溃的小妖,正是你我。