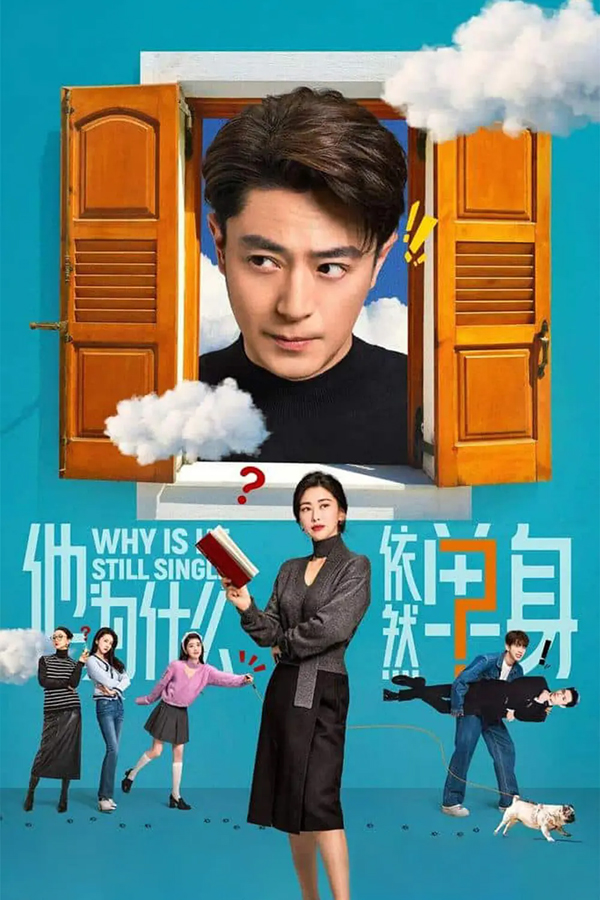

当“矫情”成为社会规则的照妖镜《他为什么依然单身》撕开当代生存困境的集体

当霍建华饰演的40岁设计师俞瑜在电影院因“对号入座”与观众争执时,弹幕瞬间炸开:“这男人也太矫情了吧!”然而,这部名为《他为什么依然单身》的都市轻喜剧,却用看似荒诞的情节,撕开了当代社会对“规则”“专业”与“自由”的集体焦虑。表面是探讨婚恋选择的幽默故事,内核却是一面映照社会病灶的棱镜——当“灵活变通”成为生存法则,坚守原则的人为何成了异类?

一、规则崩塌:当“矫情”成为原罪

俞瑜的“矫情”在首集便被导演用三连击刻进观众记忆:电影院里为最佳座位与观众博弈,装修现场因业主改色方案拍桌而起,甚至因地板接缝误差0.5厘米逼施工队返工。这些情节看似夸张,却精准戳中了社会痛点——规则的崩塌与底线的失守。

在影院场景中,俞瑜先要求占座者回归原位,后又礼貌协商换回自己常坐的位置。这一系列操作完全符合公共秩序,却因“多此一举”被质疑“消遣人”。更讽刺的是,当他最终坐回原位时,观众反而指责他“早干嘛去了”。这种集体对规则的漠视,折射出社会对“便利主义”的妥协:只要结果对自己有利,过程是否合规并不重要。

装修纠纷则将矛盾升级为专业与权力的对抗。业主以“我的家我做主”为由强行改色,俞瑜却以“破坏整体协调”拒绝,甚至不惜与工头动手。剧中工头那句“给自己家铺得一丝不苟,业主的家就不是家?”的质问,直指行业潜规则——当“顾客是上帝”凌驾于专业判断之上,匠人精神便沦为笑谈。俞瑜的“矫情”,实则是对职业底线的最后坚守。

二、单身自由:高收入背后的生存困境

俞瑜的单身,既是个人选择,也是对社会规训的无声反抗。剧中通过妹夫这一对照角色,将婚恋的“经济账”摊开在观众面前:私立医院主任的妹夫,收入是俞瑜数倍,却因房贷、车贷、家庭开支沦为“伸手族”,甚至需要向未婚的俞瑜借钱。这种“高收入低自由”的生存状态,让俞瑜的“一人食”“随心看”显得尤为珍贵。

导演在此埋下尖锐的讽刺:社会鼓励的“成家立业”,实则可能成为束缚个体的枷锁。俞瑜的“不愿意将就”,不仅是对婚姻质量的坚持,更是对自由生活的捍卫。然而,剧中护士调侃他“又来医院上班”(频繁找女主却只说两句无关紧要的话)的刻意CP线,却削弱了主角的独立性——仿佛单身只是为最终走向婚姻的铺垫,而非一种值得尊重的生活方式。

三、形式短板:情景剧拼贴与逻辑断层

尽管主题锋利,但剧集在叙事上存在明显短板。首当其冲的是结构松散:每集围绕独立事件展开,缺乏贯穿始终的主线,导致剧情如情景剧般碎片化。例如俞瑜与女主的互动,既无前因铺垫,也无情感递进,仅靠“频繁出现”制造存在感,显得生硬刻意。

其次是逻辑漏洞:俞瑜作为原则性极强的人,却会因地板接缝误差大动干戈,却对妹夫的频繁借钱妥协;他坚持装修细节完美,却在医院场景中对女主的冷淡态度缺乏合理动机。这些矛盾削弱了角色的可信度,使“矫情”沦为标签化的表演,而非扎根现实的性格特质。

四、社会隐喻:“差不多就行”的集体信仰危机

剧中最令人脊背发凉的,是社会对“矫情”的污名化。俞瑜的坚持被解读为“麻烦制造”,他的专业判断被贬为“矫情怪癖”。这种集体嘲讽背后,是“灵活变通”对规则的侵蚀:从影院占座到装修妥协,从职业底线到婚恋选择,“差不多就行”已成为默认的生存哲学。

导演通过俞瑜的视角发出诘问:当“顾客是上帝”成为践踏专业的借口,当“灵活处理”成为破坏规则的遮羞布,当“成家立业”成为束缚自由的枷锁,我们是否正在为一个“发霉的社会”买单?这种批判,远比婚恋话题本身更具现实意义。

结语:健康社会需要“矫情”的清醒者

《他为什么依然单身》的价值,不在于提供婚恋答案,而在于引发对社会规则的反思。俞瑜的“矫情”,恰是当代社会最稀缺的品质——对规则的敬畏、对专业的执着、对自由的坚守。当剧集最终是否会让主角“喜结连理”尚不得而知,但可以肯定的是:一个健康的社会,应当容得下“矫情”的人,而非逼所有人活成“差不多”的模样。

据数据显示,该剧播出后,豆瓣评分7.3,短评中“社会隐喻”“规则讨论”成为高频词。霍建华“电影院争座”片段在短视频平台播放量超3000万,引发“公共秩序”话题热议。这场关于“矫情”的讨论,或许正是社会自我审视的开始。